「医療機器って、具体的にどんなものが該当するの?」

「薬機法(やっきほう)では、どのように定義されているの?」

「医療機器のリスク分類って?」

「医療機器を扱うには、どんな許可や手続きが必要なの?」

こんな疑問をお持ちではありませんか?

医療機器は、私たちの健康や生命に深く関わるものであり、その品質、有効性、安全性を確保するために、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)によって厳しく規制されています。

*薬機法の読み方:「やっきほう」

医療機器を製造・販売するためには、薬機法上の定義や分類、規制内容を正しく理解しておくことが不可欠です。

ご安心ください!

今回の記事では、医療機器の定義、歴史、クラス分類、種類、そして薬機法による規制について、分かりやすく解説します。

この記事を読めば、医療機器に関する基本的な知識が身につき、ビジネス参入や製品開発の第一歩を踏み出すことができます。今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。

1医療機器の歴史:先人たちの知恵と技術の結晶

現代の医療現場では、多種多様な医療機器が使用され、私たちの健康と生命を支えています。

しかし、これらの医療機器が、現在のような形になるまでには、長い年月と多くの人々の努力がありました。

ここでは、医療機器の歴史を振り返り、代表的な医療機器がどのようにして誕生し、発展してきたのかを見ていきましょう。

1-1. 江戸時代

江戸時代の日本では、中国から伝来した漢方医学が主流であり、町医者と呼ばれる開業医が、患者の自宅を訪問して診察を行い、漢方薬を調合・処方していました。

当時の医療は、師匠から弟子へと技術が伝えられる徒弟制度が中心であり、一種の家業のような存在でした。

薬の材料となる生薬は高価であり、医療は一部の裕福な人々に限られたものでした。

江戸時代後期になると、長崎の出島を通じて西洋医学(蘭方)が伝来し、杉田玄白らによる「解体新書」の翻訳など、蘭学が盛んになりました。

しかし、江戸幕府は、西洋医学を厳しく制限し、漢方医学を保護していました。

1-2. 明治時代から戦後

明治維新後、日本は急速に近代化を進め、医療制度も大きく変化しました。

明治政府は、西洋医学を積極的に導入し、近代的な医療制度の確立を目指しました。

・医制(太政官布告)(1874年): 西洋医学に基づく医療制度の基本方針が示され、医師免許制度が導入されました。

・医術開業試験(1876年): 医師の資格を審査するための試験が始まりました。当初は、甲種医学校(現在の大学医学部)の卒業生は無試験で開業免許が与えられましたが、後に試験が必要となりました。

・旧医師法・旧歯科医師法(1906年): 医師の資格要件や業務範囲などが明確に定められ、初めて医師免許制度が確立されました。

・健康保険法(1922年): 公的医療保険制度がスタートしました。当初は、炭鉱や鉱山の労働者を対象とする職域保険でしたが、徐々に対象が拡大されていきました。

・国民医療法(1942年): 戦時体制下で、医療関連の法制度が統合されました。

1-3. 戦後

戦後、GHQ(連合国軍総司令部)の指導のもと、日本の医療制度は大きく改革されました。

・医療関連法の制定(1948年): 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法などが一斉に制定され、医療従事者の資格や業務範囲、医療機関の開設・運営に関するルールなどが明確に定められました。

・医療法人制度の創設(1950年): 医療法が改正され、医療法人制度が創設されました。

・社会保険診療報酬支払基金の発足(1948年): 医療機関への診療報酬の支払いが、この基金を通じて行われるようになりました。

この時期から、医療技術の進歩とともに、様々な医療機器が開発・導入され、医療の質が飛躍的に向上しました。

1-4. 主な医療機器の歴史

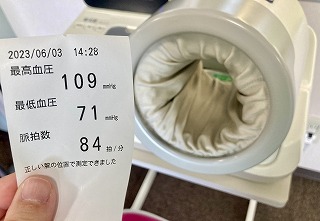

①血圧計:

1733年:ヘールズ(イギリス)が、ウマを使った実験で初めて血圧を測定。

1905年:コロトコフ(ロシア)が、聴診器を用いた血圧測定法(コロトコフ音法)を発表。これが現在の非観血血圧計(腕にカフを巻いて測定する方法)の原理となりました。

1970年代:オシロメトリック法(カフの振動を感知して血圧を測定する方法)による自動血圧計が開発され、家庭でも簡単に血圧を測定できるようになりました。

②X線装置:

1895年:レントゲン(ドイツ)がX線を発見。

1914年:クーリッジ(アメリカ)が、電子X線管(クーリッジ管)を発明。

1927年:モニス(ポルトガル)が、造影剤を用いた血管造影法を創始。

1973年:ハンスフィールド(イギリス)らが、CT(コンピュータ断層撮影)技術を確立。

③心電計:

1903年:アイントーフェン(オランダ)が、人の心電図を初めて測定。

1928年:ドイツのメーカーが、三極真空管を用いた心電計を開発。

1934年:福田(日本)が、日本国産初の三極真空管式心電計を開発。

1961年:ホルター(アメリカ)が、携帯型心電計(ホルター心電計)を考案。

1970年代:アメリカのメーカーが、フローティング型心電計(感電防止対策を施した心電計)を開発。

④心臓ペースメーカー:

1874年:イギリスで電気刺激による心臓蘇生に関する報告書が発表される。

1931年:ハイマン(アメリカ)が、体外式心臓ペースメーカーを発明。

1958年:スウェーデンのカロリンスカ研究所で、世界初の心臓ペースメーカーの植込み手術が行われる。

1962年:アメリカのメーカーが、植込み型除細動器(ICD)を開発。

1980年:アメリカで、埋込型除細動器の植込み手術が行われる。

これらの医療機器は、いずれも、先人たちのたゆまぬ研究と技術革新によって生み出されたものであり、現代の医療には欠かせないものとなっています。

2医療機器の定義(薬機法)

医療機器とは、人や動物の病気の診断、治療、予防に使用されたり、人や動物の体の構造や機能に影響を及ぼしたりすることを目的とした機械器具等のことです。

具体的にどのようなものが医療機器に該当するかは、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で定められています。

2-1. 薬機法第2条第4項(医療機器の定義)

薬機法第2条第4項では、医療機器を次のように定義しています。

〇 「この法律で『医療機器』とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令で定めるものをいう。」

この定義から、医療機器は、以下の3つの要件を満たす必要があることが分かります。

(1)使用目的:

人または動物の病気の診断、治療、予防に使用されること、または、人または動物の体の構造や機能に影響を及ぼすこと。

(2)対象:

機械器具等(医薬品、医薬部外品、化粧品、再生医療等製品を除く)。

(3)政令指定: 政令(薬機法施行令)で定めるもの。

2-2. 薬機法施行令第1条

薬機法第2条第4項の「政令で定めるもの」とは、具体的には、薬機法施行令第1条の別表第1に掲げられているものです。

この別表第1には、84種類の機械器具等、6種類の医療用品、9種類の歯科材料、4種類の衛生用品、3種類のプログラム、3種類のプログラムを記録した記録媒体、14種類の動物専用医療機器が、医療機器としてリストアップされています。

(例)

①機械器具等:

注射針、メス、ピンセット、X線装置、CT、MRI、超音波診断装置、内視鏡、心電計、人工呼吸器、人工心肺装置、ペースメーカー、人工関節、コンタクトレンズなど

②医療用品:

X線フィルム、手術用手袋、縫合糸、注射器、カテーテルなど

③歯科材料:

歯科用合金、歯科用セメント、義歯床用材料など

④衛生用品:

コンドーム、生理用品、救急絆創膏など

⑤プログラム:

疾病診断用プログラム、疾病治療用プログラム、疾病予防用プログラム

⑥プログラムを記録した記録媒体:

上記プログラムを記録したCD-ROM、USBメモリなど

⑦動物専用医療機器:

動物用人工呼吸器、動物用内視鏡、動物用X線装置など

2-3. 医療機器に該当しないもの

以下のものは、薬機法上の医療機器には該当しません。

①医薬品:

病気の治療や予防に使用される薬(飲み薬、注射薬、塗り薬など)

②医薬部外品:

医薬品よりも作用が緩和なもので、人体に対する作用が穏やかなもの(薬用歯磨き、育毛剤など)

③化粧品:

人の体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚や毛髪を健やかに保つために使用されるもの(ファンデーション、口紅、シャンプーなど)

④再生医療等製品:

細胞培養などによって得られる細胞加工物など

⑤健康器具:

マッサージ器、体重計、血圧計など(ただし、一部の家庭用医療機器は、薬機法の規制対象となる場合があります)

⑥福祉用具:

車椅子、杖、補聴器など(ただし、一部の福祉用具は、医療機器として扱われる場合があります)

⑦動物用医薬品:

動物の病気の治療や予防に使用される薬

3医療機器のクラス分類(4段階)

医療機器は、その使用目的や人体へのリスクの程度に応じて、クラスⅠからクラスⅣまでの4段階に分類されています。

このクラス分類は、国際的な基準に基づいており、薬機法における規制の程度も、このクラス分類に応じて異なります。

3-1. クラス分類の考え方:リスクベース

医療機器のクラス分類は、不具合が生じた場合の人体へのリスクの高さに基づいています。

リスクが高いほど、クラスが高くなり、より厳しい規制が適用されます。

3-2. 4つのクラス

(1)クラスⅠ(一般医療機器):

不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと考えられるもの。

・例:メス、ピンセット、X線フィルム、聴診器、体外診断用機器など

・規制: 製造販売にあたって、厚生労働大臣への届出が必要。

(2)クラスⅡ(管理医療機器):

不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられるもの。

・例:MRI、超音波診断装置、電子内視鏡、注射針、注射筒など

・規制: 製造販売にあたって、第三者認証機関による認証が必要。

(3)クラスⅢ(高度管理医療機器):

不具合が生じた場合、人体へのリスクが比較的高いと考えられるもの。

・例:透析器、人工呼吸器、人工心肺装置、コンタクトレンズ、AED(自動体外式除細動器)など

・規制: 製造販売にあたって、厚生労働大臣の承認が必要。

(4)クラスⅣ(高度管理医療機器):

患者への侵襲性が高く、不具合が生じた場合、生命の危険に直結するおそれがあるもの。

・例:ペースメーカー、人工心臓、人工血管、ステント、植込み型補助人工心臓など

・規制: 製造販売にあたって、厚生労働大臣の承認が必要。

3-3. クラス分類と薬機法上の規制

(1)クラスⅠ(一般医療機器):

・薬機法上の分類: 一般医療機器

・リスクレベル: 不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低い

・主な規制: 製造販売届出(一部の医療機器を除く)

(2)クラスⅡ(管理医療機器):

・薬機法上の分類: 管理医療機器

・リスクレベル: 不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低い

・主な規制: 第三者認証機関による認証

(3)クラスⅢ(高度管理医療機器):

・薬機法上の分類: 高度管理医療機器

・リスクレベル: 不具合が生じた場合、人体へのリスクが比較的高い

・主な規制: 厚生労働大臣の承認

(4)クラスⅣ(高度管理医療機器):

・薬機法上の分類: 高度管理医療機器

・リスクレベル: 患者への侵襲性が高く、不具合が生じた場合、生命の危険に直結するおそれがある

・主な規制: 厚生労働大臣の承認

*補足

①承認:

厚生労働大臣が、個別の製品ごとに、その品質、有効性、安全性を審査し、製造販売を許可すること。

②認証:

登録認証機関(第三者機関)が、製品がJISなどの基準に適合しているかを審査し、認証を与えること。

③届出:

製造販売業者が、厚生労働大臣(または都道府県知事)に、製品の情報を届け出ること。

3-4. クラス分類の具体例

(1)クラスIの例

メス、ピンセット、X線フィルム、聴診器、体外診断用医薬品

(2)クラスIIの例

MRI、超音波診断装置、電子内視鏡、注射針、注射筒、家庭用マッサージ器、

(3)クラスIIIの例

透析器、人工呼吸器、人工心肺装置、コンタクトレンズ、AED(自動体外式除細動器)

(4)クラスIVの例

ペースメーカー、人工心臓、人工血管、ステント、植込み型補助人工心臓

4医療機器の種類:多種多様な製品群

薬機法施行令第1条の別表第1には、多種多様な医療機器が列挙されています。

これらの医療機器は、使用目的や機能、構造などによって、さまざまな種類に分類することができます。

4-1. 診療科別の分類

(1)内科系: 聴診器、血圧計、心電計、内視鏡、超音波診断装置など

(2)外科系: メス、ハサミ、ピンセット、電気メス、レーザーメスなど

(3)整形外科系: 人工関節、骨接合材料、ギプスなど

(4)眼科系: 眼圧計、視力検査装置、レーザー治療装置、コンタクトレンズなど

(5)耳鼻咽喉科系: 聴力検査装置、補聴器、内視鏡など

(6)産婦人科系: 分娩監視装置、超音波診断装置、子宮鏡など

(7)歯科系: 歯科用ユニット、歯科用レントゲン装置、歯科用インプラントなど

4-2. 使用目的別の分類

(1)診断用機器:

病気の診断に使用する機器(X線装置、CT、MRI、超音波診断装置、内視鏡など)

(2)治療用機器:

病気の治療に使用する機器(手術用機器、レーザー治療装置、放射線治療装置、人工呼吸器、ペースメーカーなど)

(3)予防用機器:

病気の予防に使用する機器(予防接種用注射器、避妊具など)

補助・代替機器: 身体の機能を補助または代替する機器(人工関節、義肢、補聴器、車椅子など)

(4)その他:

衛生用品、体外診断用医薬品など

4-3. 構造・原理別の分類

(1)機械器具: メス、ピンセット、注射針など

(2)電気機器: 心電計、脳波計、人工呼吸器など

(3)光学機器: 内視鏡、顕微鏡など

(4)放射線機器: X線装置、CT、MRIなど

(5)画像診断機器: 超音波診断装置、MRI、CTなど

(6)生体機能検査機器: 心電計、脳波計、筋電計など

(7)人工臓器: 人工心臓、人工腎臓、人工肺など

(8)その他: 歯科材料、衛生用品、プログラム医療機器など

5まとめ

医療機器は、私たちの健康や生命に深く関わるものであり、薬機法(やっきほう)によって厳しく規制されています。

医療機器の製造販売に関わる事業者は、薬機法上の定義やクラス分類、規制内容を正しく理解し、遵守することが求められます。

今回の記事では、医療機器の定義、歴史、クラス分類、種類など、医療機器に関する基本的な知識を解説しました。

これらの知識は、医療機器ビジネスに携わる方々だけでなく、医療機器を利用する一般の方々にとっても、役立つ情報です。

医療機器に関する薬機法の手続きは、複雑で多岐にわたります。

また、法改正も頻繁に行われるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。

「自社の製品は医療機器に該当するのか?」「どのような手続きが必要なのか?」「申請書類の作成方法が分からない」など、疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

行政書士藤井等事務所は、医療機器に関する薬機法手続きの専門家として、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。

法律の規定や申請手続きは、複雑でなかなか分かりにくいものです。

ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。

「薬機法について詳しく知りたい」「医療機器の製造販売を始めたい」という相談だけでも構いません。

医療機器に関する薬機法の手続きを検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

6お問い合わせ

行政書士藤井等事務所

(1) お問い合わせフォーム

(2) 事務所ホームページ