「医療機器を販売したいけど、どんな許可が必要なの?」

「医療機器の製造と製造販売って、何が違うの?」

「医療機器の修理業を始めるには?」

「薬機法って、難しそう…」

こんな疑問をお持ちではありませんか?

医療機器は、人の生命や健康に直接関わるため、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)によって、製造、販売、修理など、各段階で厳しい規制が設けられています。

これらの規制を正しく理解し、適切な手続きを行うことは、医療機器ビジネスを円滑に進める上で不可欠です。

ご安心ください!

今回の記事では、医療機器に関する薬機法の規制について、製造販売業、製造業、販売業・貸与業、修理業の違いや、必要な許可・届出などを、分かりやすく解説します。

この記事を読めば、医療機器ビジネスに関わる薬機法の基本が理解でき、事業を始めるための第一歩を踏み出せます。

岩手県、宮城県(仙台市含む)で医療機器ビジネスを展開する皆様、ぜひ最後までお読みください。

今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。

1医療機器と薬機法

医療機器は、注射針のような小さなものから、MRIのような大型のものまで、多種多様な製品があります。

これらの医療機器は、人の健康や生命に直接関わるため、その品質、有効性、安全性を確保することが非常に重要です。

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医療機器の製造、販売、修理など、各段階における規制を定め、国民の健康と安全を守ることを目的としています。

1-1. 薬機法における医療機器の定義

薬機法では、医療機器を次のように定義しています。

〇 人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令で定めるものをいう。

この定義から、医療機器は、以下の3つの要件を満たす必要があることが分かります。

(1)使用目的:

人または動物の病気の診断、治療、予防に使用されること、または、人または動物の体の構造や機能に影響を及ぼすこと。

(2)対象:

機械器具等(医薬品、医薬部外品、化粧品、再生医療等製品を除く)。

(3)政令指定:

政令(薬機法施行令)で定めるもの。

具体的にどのようなものが医療機器に該当するかは、薬機法施行令第1条の別表第1に列挙されています。

1-2. 医療機器のクラス分類

医療機器は、不具合が生じた場合の人体へのリスクに応じて、以下の4つのクラスに分類されています。

①クラスⅠ(一般医療機器): リスクが極めて低い(例:メス、ピンセット、X線フィルムなど)

②クラスⅡ(管理医療機器): リスクが比較的低い(例:MRI、超音波診断装置、電子内視鏡など)

③クラスⅢ(高度管理医療機器): リスクが比較的高い(例:透析器、人工呼吸器、コンタクトレンズなど)

④クラスⅣ(高度管理医療機器): リスクが最も高い(例:ペースメーカー、人工心臓、人工血管など)

このクラス分類に応じて、製造販売業の許可の種類、製造業の許可・登録、販売業・貸与業の許可・届出の要否などが異なります。

2医療機器ビジネスに関わる4つの業態

医療機器を扱うビジネスには、主に以下の4つの業態があります。

2-1. 医療機器製造販売業(いわゆる、メーカー)

医療機器製造販売業とは、自社で製造したり、海外から輸入したりした医療機器を、国内市場に流通させるための業態で、いわゆるメーカーのことです。

医療機器の品質や安全性に関する最終責任を負う、最も重要な役割を担います。

医療機器製造販売業の許可には、取り扱う医療機器のクラス分類に応じて、以下の3つの区分があります。

①第一種医療機器製造販売業許可: クラスⅢ、Ⅳの医療機器を取り扱う場合に必要な許可

②第二種医療機器製造販売業許可: クラスⅡの医療機器を取り扱う場合に必要な許可

③第三種医療機器製造販売業許可: クラスⅠの医療機器を取り扱う場合に必要な許可

製造販売業者は、医療機器の品質管理(GQP)や、製造販売後の安全管理(GVP)に関する基準を遵守する必要があります。

〇具体例:

・医療機器メーカーA社は、自社で製造した人工心臓(クラスⅣ)を、全国の病院に販売するために、第一種医療機器製造販売業許可を取得している。

・医療機器輸入商社B社は、海外から輸入したコンタクトレンズ(クラスⅢ)を、国内の販売業者に卸すために、第一種医療機器製造販売業許可を取得している。

・医療機器販売会社C社は、自社ブランドのX線フィルム(クラスⅠ)を、全国の医療機関に販売するために、第三種医療機器製造販売業許可を取得している。

2-2. 医療機器製造業

医療機器製造業とは、医療機器の設計、製造、包装、表示、保管などを行う業態です。

製造する医療機器のリスク分類に応じて、許可または登録が必要となります。

①許可: クラスⅢ、Ⅳの医療機器を製造する場合

②登録: クラスⅠ、Ⅱの医療機器を製造する場合

製造業者は、医療機器の品質管理に関する基準(QMS)を遵守する必要があります。

〇具体例:

・医療機器メーカーA社の工場では、人工心臓(クラスⅣ)の設計、製造、品質検査などを行っている。この工場は、医療機器製造業の許可を取得している。

・医療機器部品メーカーD社は、注射針(クラスⅡ)の部品を製造している。この会社は、医療機器製造業の登録を受けている。

2-3. 医療機器販売業・貸与業

医療機器販売業・貸与業とは、医療機器を販売したり、レンタルしたりする業態です。

取り扱う医療機器の種類によって、許可や届出が必要な場合があります。

①許可: 高度管理医療機器または特定保守管理医療機器を販売・貸与する場合

②高度管理医療機器: クラスⅢ、Ⅳの医療機器

③特定保守管理医療機器: 保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とする医療機器として、厚生労働大臣が指定するもの

④届出: 管理医療機器を販売・貸与する場合(一部例外あり)

⑤管理医療機器: クラスⅡの医療機器

⑥許可・届出不要: 一般医療機器を販売・貸与する場合

⑦一般医療機器: クラスⅠの医療機器

販売業・貸与業者は、営業所ごとに管理者を設置するなどの要件を満たす必要があります。

〇具体例:

・医療機器販売会社E社は、病院向けに人工呼吸器(クラスⅢ)を販売している。この会社は、高度管理医療機器販売業の許可を取得している。

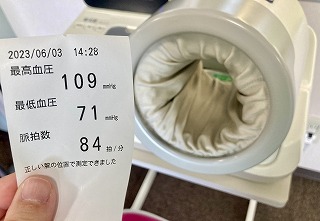

・薬局F店は、家庭用血圧計(クラスⅡ)を販売している。この薬局は、管理医療機器販売業の届出を行っている。

・コンタクトレンズ販売店G店は、コンタクトレンズ(クラスⅢ)を販売している。この販売店は、高度管理医療機器販売業の許可を取得している。

2-4. 医療機器修理業

医療機器修理業とは、故障したり、不具合が生じたりした医療機器を修理する業態です。

修理する医療機器の種類や、修理の区分によって、許可が必要となります。

①許可: 特定保守管理医療機器の修理を行う場合(許可は修理区分ごと)

修理業者は、修理業者ごとに責任技術者を設置するなどの要件を満たす必要があります。

〇具体例:

・医療機器メーカーA社の修理部門は、自社製品である人工心臓(クラスⅣ)の修理を行っている。この部門は、医療機器修理業の許可を取得している。

・医療機器修理会社H社は、病院から依頼を受けて、MRI(クラスⅡ)の修理を行っている。MRIは特定保守管理医療機器であるため、H社は医療機器修理業の許可を取得している。

3医療機器の製造販売承認・認証・届出

医療機器を製造販売するためには、原則として、品目ごとに厚生労働大臣の承認または認証を取得するか、厚生労働大臣に届出を行う必要があります。

(1)承認:

クラスⅢ、Ⅳの医療機器(リスクが高い医療機器)

厚生労働大臣が、個別の製品ごとに、その品質、有効性、安全性を審査し、製造販売を許可すること。

・審査: 医薬品医療機器総合機構(PMDA)による書類審査、実地調査(QMS適合性調査)などが行われます。

・提出資料: 臨床試験データを含む詳細な資料を提出

(2)認証:

クラスⅡの医療機器(一部)(リスクが比較的低い医療機器)

登録認証機関(第三者機関)が、製品がJISなどの基準に適合しているかを審査し、認証を与えること。

・審査: 登録認証機関による書類審査、実地調査(QMS適合性調査)など

・提出資料: JIS規格などへの適合性を証明する資料を提出

(3)届出:

クラスⅠの医療機器(リスクが極めて低い医療機器)

製造販売業者が、厚生労働大臣(実際には、管轄の都道府県知事を経由)に、製品の情報を届け出ること。

・審査: なし

・提出資料: 届出書と製品概要など

承認・認証の審査では、医療機器の品質、有効性、安全性が厳しく審査されます。

提出する資料も多岐にわたり、専門的な知識が必要となります。

4医療機器への表示

医療機器は、その安全性と適切な使用を確保するために、容器や包装などに必要な情報を表示することが、薬機法で義務付けられています(第63条)。

この表示は、医療従事者だけでなく、患者や一般の使用者に対しても、製品に関する正確な情報を伝え、安全に使用してもらうための重要な手段です。

4-1. 表示事項

医療機器に表示しなければならない主な事項は、以下のとおりです。

①製造販売業者の氏名または名称および住所:

製品の責任の所在を明確にするために記載します。

②名称:

製品の一般的な名称を記載します。販売名(製品のブランド名)がある場合は、販売名も記載します。

③製造番号または製造記号:

製品を特定するための番号または記号を記載します。これにより、製品の追跡(トレーサビリティ)が可能になります。

④重量、容量、個数など:

製品の内容量を記載します。

⑤承認番号、認証番号(承認・認証が必要な医療機器の場合):

承認または認証を受けた医療機器であることを示すために記載します。

⑥使用期限または使用期間:

滅菌された医療機器など、品質が劣化する可能性がある製品については、使用期限または使用期間を記載します。

⑦貯蔵方法、保管方法:

製品の品質を維持するための適切な貯蔵・保管方法を記載します(例:「直射日光を避けて保管すること」「冷暗所に保管すること」など)。

⑧使用方法、使用上の注意:

医療機器を安全かつ適切に使用するために必要な情報を記載します。

⑨修理に関する事項(特定保守管理医療機器の場合):

特定保守管理医療機器については、修理を行う者の情報(氏名または名称、住所、連絡先など)を記載します。

⑩その他、厚生労働省令で定める事項

これらの表示事項は、原則として、医療機器の直接の容器または直接の被包(包装)に記載する必要があります。

ただし、直接の容器または被包が小さすぎる場合など、やむを得ない場合は、外部の容器または被包に記載することも認められています。

4-2. 添付文書

添付文書は、医療機器の使用者が安全かつ適切に製品を使用するために必要な情報を提供する、重要な文書です。

薬機法では、医療機器の製造販売業者に対し、添付文書の作成と提供を義務付けています(第63条の2)。

添付文書には、以下の事項を記載する必要があります。

①警告、禁忌・禁止: 特に注意が必要な事項を記載します。

②品名: 製品の一般的な名称と販売名を記載します。

③製造販売業者等の氏名または名称および住所等

④使用目的、効能または効果: 医療機器の使用目的、期待される効果を記載します。

⑤使用方法: 医療機器の具体的な使用方法を、図やイラストを用いて分かりやすく説明します。

⑥使用上の注意: 医療機器を安全に使用するために、注意すべき事項を記載します。

⑦貯蔵・保管方法および有効期間等

⑧製造番号または製造記号、承認番号、認証番号

⑨保守・点検に関する事項: 定期的な点検が必要な医療機器については、点検項目や点検時期などを記載します。

⑩その他、厚生労働省令で定める事項

添付文書は、原則として、医療機器に同梱する必要があります。

ただし、電子添文の場合は、医療機関等に電子的に提供することも可能です。

4-3. 表示・添付文書作成の注意点

医療機器の表示や添付文書を作成する際には、以下の点に注意が必要です。

①正確な情報を記載する:

誤った情報や不正確な情報を記載すると、使用者の健康を害する可能性があります。

②分かりやすい表現を用いる:

専門用語を避け、平易な言葉で記載するよう努めます。

③最新の情報を提供する:

医療機器に関する情報は、常に変化する可能性があります。添付文書は、常に最新の情報に基づいて作成・改訂する必要があります。

④誇大な表現や不適切な表現を避ける:

効果効能について、承認・認証を受けた範囲を超える表現や、不適切な表現は避ける必要があります。

⑤外国語で記載する場合は、日本語の併記を検討する:

外国語で記載する場合は、日本語を併記することが望ましいです。

5まとめ

医療機器は、国民の健康や生命に直結する重要な製品であるため、薬機法によって厳しく規制されています。

医療機器の製造販売業、製造業、販売業・貸与業、修理業を始めるには、それぞれ許可や登録、届出が必要であり、手続きは複雑です。

また、医療機器を市場に出すためには、製品ごとに承認・認証・届出が必要であり、表示や添付文書の作成にも、専門的な知識が求められます。

「薬機法の手続きが複雑で、何から手を付けていいか分からない」「申請書類の作成に自信がない」「専門家のアドバイスが欲しい」

そんな時は、行政書士にご相談ください。

行政書士は、薬機法に関する専門知識を持ち、申請書類の作成や提出代行、行政庁との交渉など、医療機器関連事業を始めるための手続きをトータルでサポートできます。

また、事業開始後の各種変更手続きや、法改正への対応などについても、継続的なサポートが可能です。

当事務所では、医療機器関連事業者様に寄り添い、薬機法に関する様々なご相談に、親身に対応いたします。

また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)と、「チーム(士業の会)」を組んでおり、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。

さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や都道府県といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという他にはない「強み」を持っているところです。

薬機法について、何から手を付けていいか分からない、専門的なアドバイスが欲しいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事を読んで、少しでも医療機器関連事業と行政対応について考えるきっかけになれば幸いです。

<注意事項>

①国(厚生労働省)や都道府県、各保健所への申請は、行政書士が、唯一行政機関への申請が認められている国家資格者です。

②行政書士以外の者(医療コンサルタントなど)が、他人の依頼を受けて、必要な申請などを代理することは、法律で禁止されています。

③行政書士以外の者が、違法な申請代理をした場合は「罰則」が適用されるので、十分注意すること。

6お問い合わせ

行政書士藤井等事務所

(1) お問い合わせフォーム

(2) 事務所ホームページ