「自分で書いた遺言書、どこに保管すればいいの?」

「遺言書が、紛失・改ざんされないか心配…」

「遺言書って、家庭裁判所の検認が必要なの?」

こんな悩みはありませんか?

遺言書は、あなたの最後の意思表示であり、相続を円滑に進めるための大切な書類です。

しかし、自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、紛失や改ざんのリスク、家庭裁判所での検認手続きなど、いくつかの注意点があります。

近年、法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まり、これらの問題点を解消できるようになりました。

ご安心ください!

今回の記事では、自筆証書遺言の基本から、家庭裁判所での検認手続き、そして法務局での保管制度について、分かりやすく解説します。

この記事を読めば、自筆証書遺言に関する不安が解消され、あなたの大切な思いを確実に残すための第一歩を踏み出せます。

岩手県、宮城県(仙台市含む)にお住まいの皆様、ぜひ最後までお読みください。今回の

提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。

1遺言書の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言)

遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

今回は、自筆証書遺言を中心に解説しますが、公正証書遺言との違いも簡単に触れておきます。

1-1. 自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自筆で書き、これに押印して完成させる遺言書です。

手軽に作成できる反面、形式不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの危険性があります。

(1)メリット:

・手軽に作成できる

・費用がかからない

・秘密にできる

(2)デメリット:

・形式不備で無効になる可能性がある

・紛失・改ざんの恐れがある

・家庭裁判所の検認が必要

1-2. 公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要です。

(1)メリット:

・安全・確実

・紛失・改ざんの心配がない

・家庭裁判所の検認が不要

(2)デメリット:

・費用がかかる

・証人が2人必要

・秘密にしにくい

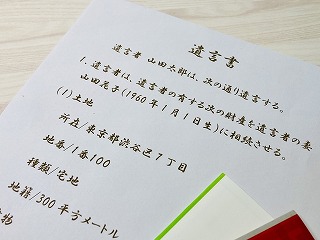

2自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言は、以下の要件を満たしていないと、無効になってしまいます。

(1)全文を自書する:

パソコンやワープロで作成したものは無効です。

ただし、財産目録については、パソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることも可能です。

(2)日付を自書する:

年月日を正確に記載します。

「〇年〇月吉日」のような曖昧な日付は無効です。

(3)氏名を自書する:

戸籍上の氏名を正確に記載します。

(4)押印する:

実印である必要はありませんが、認印でも構いません。

(5)加除訂正の方法:

誤字脱字などを訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、その上に押印し、さらに正しい文字を書き加えます。

訂正箇所の近くに、「〇字削除、〇字加入」と記載すると、より確実です。

(具体例)

(誤)私は、私の所有する下記不動産を、長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続します。

(正)私は、私の所有する下記不動産を、長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

(訂正方法)相続します。 → 相続させる。(二重線と押印) (近くに)3字削除、4字加入

3家庭裁判所の検認手続き

公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)は、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。

検認とは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きです。

3-1. 検認手続きの流れ

(1)申立て:

遺言書の保管者または発見者が、家庭裁判所に検認の申立てをします。

(2)申立先:

亡くなった本人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

(3)必要書類:

・申立書

・遺言者の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書

・相続人全員の戸籍全部事項証明書

・その他、状況に応じて必要な書類

(4)検認期日の通知:

家庭裁判所から、相続人全員に検認期日が通知されます。

(5)検認期日:

相続人(または代理人)の立会いのもと、裁判官が遺言書を開封し、内容を確認します。

(6)検認済証明書の交付:

検認が終わると、遺言書に検認済証明書が付けられます。

3-2. 検認手続きの注意点

検認は、遺言書の有効性を判断するものではありません。

遺言書の内容が有効かどうかは、別途、訴訟などで争う必要があります。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人(または代理人)の立会いのもとで開封しなければなりません。

勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられることがあります。

4法務局での自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、紛失や改ざんのリスク、家庭裁判所での検認手続きの必要性など、いくつかのデメリットがありました。

しかし、令和2年(2020年)7月10日から始まった「法務局における自筆証書遺言の保管制度」を利用することで、これらのデメリットを解消することができます。

4-1. 制度の概要:なぜ保管制度ができたのか?

この制度は、自筆証書遺言のデメリットを解消し、より多くの人に遺言書を作成してもらうことを目的として創設されました。

法務局(遺言書保管所)が、自筆証書遺言を安全に保管し、遺言者の死亡後には、相続人などに遺言書の存在を通知したり、遺言書の閲覧や証明書の交付を行ったりすることで、遺言者の最終意思の実現を支援します。

4-2. 保管制度のメリット

法務局での自筆証書遺言保管制度には、以下のようなメリットがあります。

(1)遺言書の紛失・隠匿・改ざんの防止:

遺言書の原本は法務局で厳重に保管され、画像データも長期間保存されるため、紛失や隠匿、改ざんの心配がありません。

(2)家庭裁判所の検認が不要:

法務局で保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。

これにより、相続開始後の手続きがスムーズに進み、相続人の負担が軽減されます。

(3)遺言書の存在を相続人に知らせることができる(オプション):

遺言者は、あらかじめ指定した人(推定相続人、受遺者など)に対して、自分が遺言書を法務局に保管していることを通知する「指定者通知」という制度を利用できます(オプション)。

(4)全国どこの法務局でも手続き可能(一部):

相続人などは、遺言者の死亡後、全国どこの法務局(遺言書保管所)でも、遺言書の写しの交付請求や閲覧請求ができます(ただし、原本の閲覧は、遺言書が保管されている法務局のみ)。

(5)費用が比較的安い:

遺言書の保管申請手数料は、1通につき3,900円です。

公正証書遺言の作成費用に比べて、大幅に安く済みます。

4-3. 手続きの流れ

法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用する手続きは、以下の3つのステップで進みます。

4-3-1. STEP1:遺言書の作成

まずは、自筆証書遺言の要件に従って、遺言書を作成します。

この段階では、法務局の関与はありません。

遺言書の書き方に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

4-3-2. STEP2:保管の申請

遺言書の作成が完了したら、法務局(遺言書保管所)に遺言書の保管申請を行います。

保管申請は、遺言者本人が、以下のいずれかの法務局に出頭して行う必要があります。

①遺言者の住所地を管轄する法務局

②遺言者の本籍地を管轄する法務局

③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

(1)必要書類

・保管申請書(法務局のホームページからダウンロードできます)

・遺言書(封筒に入れない)

・本籍の記載のある住民票の写し(作成後3ヶ月以内のもの)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・手数料(3,900円分の収入印紙)

(2)注意点

・保管申請は、必ず遺言者本人が行う必要があります。

・代理人による申請はできません。

・法務局では、遺言書の内容に関する相談はできません。

・遺言書の内容については、事前に行政書士などの専門家にご相談ください。

・遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成する必要があります。

・A4サイズの紙を使用する

・各ページにページ番号を振る

・片面のみに記載する

・余白を設ける(上部5mm以上、下部10mm以上、左側20mm以上、右側5mm以上)

4-3-3. STEP3:保管証の交付

法務局で遺言書が保管されると、遺言者に「保管証」が交付されます。

保管証は、遺言書が法務局に保管されていることを証明する書類であり、大切に保管してください。

4-4. 遺言者の死亡後

遺言者が亡くなった後、相続人、受遺者、遺言執行者などは、以下の手続きを行うことができます。

4-4-1. 遺言書保管事実証明書の請求

遺言書が法務局に保管されているかどうかを確認したい場合は、全国どこの法務局(遺言書保管所)でも、「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することができます。

〇必要書類

・請求書(法務局のホームページからダウンロードできます)

・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(1)請求者が相続人の場合:

・亡くなった本人(被相続人)の戸籍全部事項証明書または除籍全部事項証明書

・相続人全員の戸籍全部事項証明書

・相続人全員の住民票の写し

(2)請求者が受遺者・遺言執行者の場合:

・亡くなった本人(被相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍)全部事項証明書

・手数料(800円分の収入印紙)

4-4-2. 遺言書情報証明書の請求

遺言書が法務局に保管されていることが確認できたら、全国どこの法務局(遺言書保管所)でも、「遺言書情報証明書」の交付を請求することができます。

遺言書情報証明書は、遺言書の記載内容を証明する書類であり、相続手続きに使用することができます。

〇必要書類

・請求書(法務局のホームページからダウンロードできます)

・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(1)請求者が相続人の場合:

・亡くなった本人(被相続人)の戸籍全部事項証明書または除籍全部事項証明書

・相続人全員の戸籍全部事項証明書

・相続人全員の住民票の写し

(2)請求者が受遺者・遺言執行者の場合:

・亡くなった本人(被相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍)全部事項証明書

・手数料(1通につき1,400円分の収入印紙)

4-4-3. 遺言書の閲覧請求

相続人などは、遺言書が保管されている法務局で、遺言書の原本を閲覧することができます。

また、モニターによる遺言書の画像情報の閲覧は、全国どこの法務局(遺言書保管所)でも可能です。

4-5. 注意点

法務局での遺言書保管制度は、あくまでも遺言書の保管に関する制度であり、遺言書の内容が有効かどうかを保証するものではありません。

遺言書の内容が、民法の規定に違反している場合(例えば、遺留分を侵害している場合など)は、無効となる可能性があります。

遺言書の内容については、作成前に、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

5まとめ

自筆証書遺言は、費用をかけずに、自分の思いを自由に書き残せるというメリットがありますが、形式不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの恐れがあります。

法務局での保管制度を利用することで、これらのリスクを軽減できますが、遺言書の内容については、専門的な知識が必要となる場合もあります。

「自筆証書遺言の書き方が分からない」「遺言書の内容が法律的に問題ないか不安」「相続人間の争いを防ぎたい」など、遺言に関するお悩みは、行政書士にご相談ください。

行政書士は、法律と手続きの専門家であり、遺言書の作成から、相続手続きまで、トータルでサポートすることができます。

特に、以下のような場合は、行政書士への相談をおすすめします。

①初めて遺言書を作成する場合:

法律上の要件を満たした、有効な遺言書を作成することができます。

②相続財産が複雑な場合:

不動産や預貯金、株式など、様々な種類の財産がある場合、適切な分配方法をアドバイスします。

③相続人同士の関係が複雑な場合:

遺留分への配慮や、付言事項の活用など、相続人間の争いを防ぐための対策を助言・アドバイスができます。

(注意)

*紛争がすでに起きている、あるいは、紛争が起きそうな場合は、弁護士のみ対応となります。

④遺言執行者を指定したい場合:

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続手続きを行う人のことです。

行政書士は、遺言執行者になることもできます。

⑤法務局での保管制度を利用したい場合:

手続きのサポート(助言)ができます。

当事務所では、遺言に関するご相談を幅広く承っており、お客様の状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。

また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)と、「チーム(士業の会)」を組んでおり、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。

さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や自治体といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという他にはない「強み」を持っているところです。

遺言について、何から手を付けていいか分からない、専門的なアドバイスが欲しいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。

遺言は、決して、身内を「ないがしろ」にするものではありません。

むしろ、次の世代に向けて、あなた自身の意思・思いを引き継ぎ、未来に向けて、前向きな人生を充実させるために必要なバトンタッチです。

当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、最善の解決策を提案いたします。

この記事を読んで、少しでも遺言について考えるきっかけになれば幸いです。

6お問い合わせ

行政書士藤井等事務所

(1) お問い合わせフォーム

(2) 事務所ホームページ