「請け負った民間工事、信頼できる会社に一括で任せたいが可能か?」

「発注者から書面で承諾を得れば、どんな工事でも丸投げできるの?」

「合法的に一括下請負をした場合、元請の責任はどうなる?」

こんな疑問を感じていませんか?

ご安心ください。

その疑問は、建設業法が定める「一括下請負の例外規定」を正しく理解することで解決できます。

この記事では、原則禁止されている一括下請負が、例外的に認められるための具体的な条件と、その際に元請負人が果たすべき責任について、分かりやすく解説します。

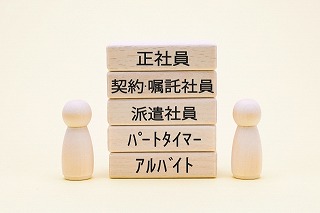

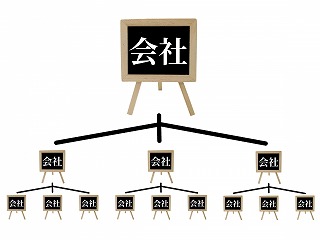

建設工事の請負契約において、元請負人が請け負った工事を、実質的に関与することなく、そっくりそのまま他の業者に請け負わせる「一括下請負(丸投げ)」は、建設業法第22条によって原則として固く禁止されています。

これは、発注者の信頼保護や、工事の品質確保、下請負人の利益保護といった、建設産業の健全性を維持するための大原則です。

しかし、この大原則には、極めて限定的ながら「例外」が存在します。

この例外規定を正しく理解せずに、あるいは拡大解釈して運用してしまうと、意図せず法令違反となる危険性が高まります。

今回は、この「合法的な一括下請負」が認められるための絶対条件について、詳しく見ていきましょう。

1合法的な一括下請負が認められるための「4つの絶対条件」

例外的に一括下請負が認められるのは、「民間工事」において、以下の4つの条件をすべて満たす場合に限られます。

1-1. 条件①:公共工事ではないこと

まず大前提として、国や地方公共団体などが発注する「公共工事」においては、一括下請負は全面的に、一切の例外なく禁止されています。

公共工事は、国民の税金を原資としており、特に高い公共性や透明性が求められるためです。

例外が適用される可能性があるのは、民間企業や個人が発注する工事のみです。

1-2. 条件②:共同住宅の新築工事ではないこと

民間工事であっても、新築の共同住宅(マンションやアパートなど)の工事については、一括下請負が禁止されています。

これは、完成後に不特定多数の国民が利用することになるため、公共工事に準じた安全性の確保や発注者(将来の入居者)保護が求められるためです。

ちなみに、建築基準法上、「共同住宅」と、各戸に専用の出入り口がある「長屋」とは区別されます。

この区別は、建築確認済証の記載によって判断されますが、解釈に迷う場合は、必ず行政庁に確認することが重要です。

1-3. 条件③:発注者からの「書面による事前承諾」があること

これが、例外規定の核心です。

一括下請負を行うことについて、あらかじめ発注者本人から、書面によって承諾を得ている必要があります。

ここで注意すべきポイントは3つです。

⑴ 「発注者」からの承諾であること:

元請負人の判断や、設計事務所などの代理人の承諾だけでは認められません。必ず、工事の注文主である発注者自身の明確な承諾が必要です。

⑵ 「書面」による承諾であること:

口頭での承諾は一切認められません。後のトラブルを防ぐためにも、承諾の意思が明確に記録された書面が必要です。

⑶ 「事前」の承諾であること:

下請契約を締結するよりも前に、承諾を得ていなければなりません。

事後承諾は無効です。

1-4. 条件④:元請負人が「実質的に関与」すること

たとえ発注者の書面による承諾を得て、合法的に工事全体を下請負人に施工させることができたとしても、元請負人の責任がすべて免除されるわけではありません。

元請負人は、発注者との契約当事者として、建設工事の完成に対する最終的な責任を負っています。

したがって、下請負人の選定や、下請工事の施工に対する監督・管理など、建設業法が求める「実質的な関与」を果たす義務があるのです。

その具体的な証左として、次項で述べる主任技術者・監理技術者の配置義務は、免除されません。

2合法的な一括下請負でも「現場技術者の配置」は必須

多くの経営者様が誤解しがちなのが、このポイントです。

「工事をすべて下請けに任せるのだから、自社の技術者を配置する必要はないのでは?」と考えてしまうのは、大きな間違いです。

2-1. 元請負人の監督責任

合法的な一括下請負であっても、元請負人は、請け負った建設工事全体の技術的な管理責任を負います。

そのため、その工事現場を管理・監督する者として、自社の主任技術者または監理技術者を必ず配置しなければなりません。

これを怠ると、技術者不設置として建設業法違反に問われます。

2-2. 一括下請負における現場技術者の職務

では、自社で直接施工を行わない場合、元請負人が配置した技術者は、具体的に何をするのでしょうか。

その職務は、現場作業の直接的な指揮監督ではなく、いわば「元請としてのマネジメント業務」が中心となります。

⑴ 発注者との協議・調整:

発注者の意図を正確に把握し、それを下請負人に伝達し、逆に現場の状況を発注者に報告する、重要なパイプ役となります。

⑵ 下請負人の指導監督:

下請負人が作成する施工計画のチェック、工程管理や品質管理、安全管理の状況を監督し、必要に応じて指導を行います。

⑶ 下請負人からの協議事項への対応:

現場で発生した問題について、下請負人からの報告を受け、最終的な判断を下します。

このように、元請負人の技術者は、プロジェクト全体の統括責任者として、極めて重要な役割を担い続けるのです。

3整理

一括下請負の禁止は、建設業法における大原則です。

民間工事における例外規定は、あくまで発注者の明確な意思と理解がある場合にのみ、限定的に認められるものに過ぎません。

そして何より重要なのは、たとえ合法的に一括下請負ができたとしても、元請負人としての工事完成責任や、現場の技術管理責任からは、決して逃れることはできないということです。

このルールを正しく理解し、安易な「丸投げ」に頼ることなく、自社が果たすべき責任を全うすることが、企業の信用を守り、健全な成長を遂げるための唯一の道と言えるでしょう。

4まとめ

建設業法における「一括下請負(丸投げ)」のルールは、例外規定も含め、非常に複雑です。その解釈を誤ると、意図せず法令違反となり、厳しい監督処分を受けるリスクがあります。

「この契約形態は、一括下請負に該当しないだろうか」「発注者の承諾を得るための、正式な書面の作り方が分からない」など、契約に関するお悩みは、専門家である行政書士にご相談ください。

当事務所は、元岩手県職員としての経験と他士業との連携を活かし、貴社の事業モデルに合わせた、コンプライアンス上、最も安全で合理的な契約・施工体制の構築をサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

5お問い合わせ

行政書士藤井等事務所

(1) お問い合わせフォーム:

https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/

(2) 事務所ホームページ<トップページ>:

https://office-fujiihitoshi.com/