「JV(共同企業体)を組んで大きな工事に臨むが、主任技術者や監理技術者は、どの会社が、何人配置すれば良いのだろう?」

「JVの施工方式によって、技術者の配置ルールが変わると聞いたが、具体的にどう違うの?」

こんな疑問をお持ちではありませんか?

ご安心ください。

その疑問は、JVの「施工方式」と建設業法が定めるルールを正しく理解することで解決できます。

この記事では、複雑で誤解を招きやすいJVにおける技術者配置について、JVの種類から、施工方式ごとの具体的な配置方法までを、分かりやすく解説します。

大規模な建設工事や、専門性の高い工事を受注・施工するために、複数の建設業者が協力して事業組織体を結成する「JV(ジョイント・ベンチャー/共同企業体)」。

単独では受注が難しい案件に挑戦し、企業の成長を加速させるための有効な経営戦略です。

しかし、このJVを適法に運営する上で、非常に重要かつ複雑なのが、工事現場に配置する「主任技術者・監理技術者」のルールです。JVの形態や施工方式によって、求められる技術者の種類や人数、専任義務の有無が大きく異なります。

今回は、このJVにおける技術者配置のルールについて、その核心を詳しく見ていきましょう。

1JV(共同企業体)の基本的な考え方

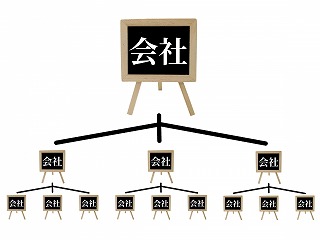

まず、JVにはいくつかの種類と、大きく分けて2つの「施工方式」があることを理解するのが第一歩です。

技術者の配置ルールは、この「施工方式」によって決まります。

1-1. JVの3つの主な形態

JVは、その目的によって主に以下の3つに分類されます。

⑴ 特定建設工事JV(特定JV):

大規模かつ技術的な難易度の高い特定の工事を施工するために、その都度結成されるJV。

工事が完了すれば解散します。

⑵ 経常建設工事JV(経常JV):

中小・中堅建設業者が継続的な協業関係を築き、経営力・施工力を強化するために結成されるJV。

⑶ 地域維持型建設JV:

地域のインフラ維持に不可欠な事業を安定的に実施するために結成されるJV。

1-2. 技術者配置の鍵を握る「2つの施工方式」

JVが請け負った工事をどのように施工するかによって、以下の2つの方式に分かれます。

① 甲型JV(共同施工方式):

構成員が、あらかじめ定めた出資比率に応じて、資金、人員、機械などを拠出し、全体を一つの組織として一体となって工事を施工する方式です。

② 乙型JV(分担施工方式):

請け負った工事を、あらかじめ物理的に工区(エリア)ごとに分割し、各構成員が、それぞれの分担工区を単独の企業と同じように、責任を持って施工する方式です。

2甲型JV(共同施工方式)における技術者の配置ルール

甲型JVは、JV全体を「一つの元請負人」と見なして、技術者配置のルールが適用されます。

判断の基準は、JV全体で発注する下請代金の総額です。

2-1. 下請代金総額が基準額未満の場合

JV全体で発注する下請契約の総額が、5,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満の場合は、JVの構成員「全員」が、それぞれ自社の主任技術者を配置する必要があります。

この時、JVが請け負った工事全体の請負金額が4,500万円(建築一式は9,000万円)以上の場合は、配置する主任技術者全員が「専任」でなければなりません。

2-2. 下請代金総額が基準額以上の場合

JV全体で発注する下請契約の総額が、5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の場合は、代表となる1社が監理技術者を配置し、その他の構成員は、それぞれ主任技術者を配置します。

この場合、配置される監理技術者および主任技術者は、全員が「専任」である必要があります。

3乙型JV(分担施工方式)における技術者の配置ルール

乙型JVは、各構成員がそれぞれの分担工区を独立して施工するため、技術者の配置も、各構成員が担当する「分担工事」ごとに判断されます。

3-1. 各社の分担工事で、下請代金総額が基準額未満の場合

この場合はシンプルです。JVの構成員「全員」が、それぞれ自社の分担工事に対して、主任技術者を配置します。

そして、その分担工事の請負金額が4,500万円(建築一式は9,000万円)以上の場合は、その主任技術者は「専任」である必要があります。

3-2. いずれかの社の分担工事で、下請代金総額が基準額以上の場合

例えば、A社、B社、C社の3社で構成される乙型JVで、A社の分担工事だけが、下請代金総額5,000万円以上になったとします。

この場合、A社は監理技術者を配置し、B社とC社は、それぞれ主任技術者を配置することになります。

この時も、それぞれの分担工事の請負金額が4,500万円(建築一式は9,000万円)以上であれば、配置する技術者(監理技術者、主任技術者)は「専任」でなければなりません。

4整理

JVにおける技術者の配置ルールは、JVの施工方式と、下請契約の規模によって、複雑に分岐します。

このルールを正しく理解し、JV協定書や契約書に則って適切な技術者を配置することは、JVを適法に運営するための大前提です。

特に、金額の基準となるのが「JV全体の下請総額」なのか、「各社の分担工事の下請総額」なのかという点が、甲型と乙型で大きく異なります。

この違いを混同してしまうと、意図せず法令違反となってしまう可能性があります。

JVという大きな挑戦を成功に導くためにも、その第一歩として、これらの複雑なルールを正確に把握し、万全の体制で臨むことが不可欠です。

5まとめ

JV(共同企業体)における技術者の配置は、建設業法の中でも特に解釈が複雑で、専門的な判断を要する領域の一つです。

施工方式の違いによるルールの分岐を誤解すると、コンプライアンス上の重大な問題に発展しかねません。

「これからJVを組成するが、技術者配置のルールが分からない」「現在のJVの運営体制が、法的に問題ないか確認したい」といったお悩みは、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。

当事務所は、元岩手県職員としての経験と他士業との連携を活かし、複雑なJVの組成から、適法な運営体制の構築まで、貴社の事業展開を法務面から力強くサポートいたします。

6お問い合わせ

行政書士藤井等事務所

(1) お問い合わせフォーム:

https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/

(2) 事務所ホームページ<トップページ>:

https://office-fujiihitoshi.com/